햇볕이 뜨겁게 내리쬐던 6월 전국 녹색연합 신입 활동가 워크숍이 있었습니다,

서울, 부산, 대전충남, 광주전남의 신입활동가들이 모여 새만금 간척 사업이 이뤄지고 있는 부안으로 떠났습니다~

94년부터 환경운동가로 활동하시고

지금은 전북대학교 전임연구원으로서 새만금 기록작업을 하고 계신다는 주용기교수님께서

새만금의 이곳저곳을 돌아보며 설명해주셨습니다.

1991년, 새만금 간척 사업은 전라북도 김제, 군산, 부안 앞바다를 연결하는

방조제 33.9km를 세우고 그 안을 농업용지 및 공업용지로 사용할 목적으로 시작되었다고 합니다.

2007년 노무현 대통령 시절 내부 토지 이용 계획에서 새만금의 70%를 농경지, 담수호로 쓰겠다 했으나

2008년 이명박 대통령 정부는 쌀 수요가 적고 외국 시장의 개방 등의 이유70%를 산업용지로 쓰겠다고

그 목적이 변하고 있는 상황이라고 합니다.

1991년 공사가 시작된 이후 20여년이 훌쩍 넘었지만 아직도 새만금 간척 사업은 끝나지 않았더군요,

쉴새없이 트레일러들은 모래를 퍼다 끝간데 없는 바다와 갯벌을 계속 메우고 있었습니다.

교수님 말씀에 의하면 공사 전에는 도요물떼새가 8만 마리나 서식했었지만 갯벌이 사라짐으로써

그 개체 수도 현저히 줄어들었다고 합니다.

영원히 정박되어 버린 배들이 바닷가 여기 저기 흩어져 있었습니다.

이곳 역시 물길이 막히고 정체되었기 때문인지 모래를 한 줌 퍼올려 보니 시궁창 냄새가 역하게 나더군요,

이렇게 됨으로써 생태계의 먹이사슬이 끊기고 생물들이 살아가기 힘든 환경이 되었지만

사람들 역시 살아가기 힘들게 되었다고 하셨습니다.

새만금 사업으로 어선을 가진 분들은 3년 수입의 해당하는 보상을

맨손어업을 하신 분들은 900만원이 채 되지 않은 금액을 보상으로 받으셨다고 합니다.

일생의 삶의 터전을 빼앗은 대가로는 턱없이 모자란 보상이란 생각이 들기도 했습니다.

새만금 방조제 바깥에서도 고기가 잡히지 않아 더 먼 바다로 나가시는 분들이 있는가 하면

어업을 아예 포기하시는 분들도 계신다고 합니다.

얼마나 오랜 세월, 역사가 쌓여야 이 정도의 모래층이 생길까요,

사람들은 너무도 쉽게 자연의 수고로움을 파괴해 버리는 것 같습니다.

염분을 먹고 살아가는 염생식물인 나문재입니다. 조금 뜯어 씹어보니 정말 짠맛~

그렇지만 나문재 주위로는 육지식물들이 많이 들어와 이곳이 민물화 되어간다는 것을 알 수 있었습니다.

이제 나문재를 이곳에서 볼 날도 얼마 남지 않았겠지요..

계화마을을 중간에 들렀습니다.

일제시대때 김제, 부안에 농업용수를 대기위해 섬진강댐을 만들었는데

그래도 농업 용수가 모자라 해방 이후 댐을 증축했다고 합니다. 그 과정에서 댐수위가 올라 그 주위에

있는 마을이 잠기게 되었는데 그 수몰 주민들을 이주시키기 위해 계화간척지가 만들어지고

지금의 계화마을이 되었다고 합니다.

예나 지금이나 개발산업은 지역 주민들의 삶따윈 전혀 고려하지 않는 것 같습니다.

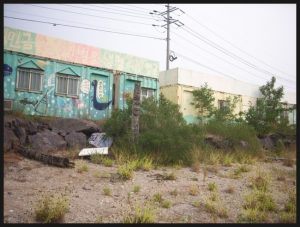

이곳은 살금마을입니다.

예전에 물이 넘실대고 갯벌생물들이 살았던 곳이라는 전혀 믿기지 않을만큼 황량하고 황폐했습니다.

살금마을 앞에 있는 산 언저리는 쥐가 파먹은 것마냥 허연 살이 드러나 있었는데요,

이 간척사업을 하면서 산을 깍고 파헤쳐 놓은 것이라고 하셨습니다.

지금은 자연이 아무렇지 않게 우리에게 다 내어주고 있는 것 같지만

언젠가 상처들이 고소란히 우리들에게 돌아 올 것을 토건족들은 모르고 있는 듯 합니다.

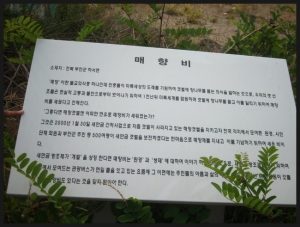

매향비가 세워진 하서면에 도착했습니다.

2000년 1월의 새찬 바람이 불던 날, 전국 각지에서 모여든 환경, 시민단체, 부안군 주민 등이

모여 새만금 간척사업을 막아내고자 이 비를 세우게 되었다고 합니다.

이곳 하서면에 종단별로 컨테이너 박스를 설치하고 새만금 반대운동을 해나가셨다고 합니다.

천주교, 불교, 기독교 등 종교와 환경운동이 만났던 때이기도 하다고 말씀해주셨습니다.

2003년에는 새만금 반대 3보 1배 운동이 여기서 시작되어 광화문까지 가기도 했었고,

2001년엔 새만금 소송을 시작해 1심에서 조정권고안을 받았으나 2심, 3심에서 패소해

새만금 반대운동은 막다른 골목에 직면하기도 했다고 하셨습니다.

1991년여부터 시작된 긴 싸움으로 인해 환경운동가들 또한 지쳐갔고 그런 그들을 보는 외부인들은

‘환경단체들 열심히 하더니 물막이끝내자 아무것도 안하더라’라는 차가운 비평만을 내놓기도 한다는 것이었습니다.

현재 예전처럼 새만금을 격렬히 반대하는 목소리는 들리지 않지만 주용기교수님처럼

언제나 그때의 시간에 부채의식을 갖고 꾸준히 기록해나가는 분이 계시는 한

이 새만금 간척사업은 잔인한 환경 파괴로 역사에 남을 것이란 생각이 들기도 했습니다.

매향비 뒤로 간척지가 펼쳐진 가운데 장승 30여개 정도가 세워져있었습니다.

바닷물이 들어오지 않아 점점 썩어가고 있다는 이 나무장승들의 몸에는

자연을 그대로 보존하고 지키자는 문구들이 새겨져 있었습니다.

새만금 간척 사업의 찬반여부를 떠나 모든 생명은 동일한 가치를 부여받았고

누릴 권리가 있음을, 인간이라는 최상위 포식자라는 이유만으로 그들을

무자비하게 파괴할 권리는 없음을 다시 한번 고민했던 시간이었습니다.